CWPブログ

- 2017/11/28

-

山と川は繋がっている【山梨県小菅川】

執筆者: 岡本亮太 (たんたん)

観光客もよく訪れる東京都奥多摩。

そこから車で45分。そこは東京都ではなく山梨県小菅(こすげ)村。

奥多摩から45分ということは、都心から2時間5分で大自然あふれる地にたどり着く。

「都心から2時間5分の別世界」これが小菅村のキャッチコピー。

ここ小菅村は、人口約720人。

自治会組織ほどの人数しかいない、この村は、じつは人類にとって大きな役割を持っている。小菅村は、大都会を流れる多摩川の源流。

村を流れる小菅川は、やがて多摩川と名前を変えて、大都会を流れていく。水源涵養林をご存知だろうか。

水源である地域に植えられる木は、命の源となる水を育む森として育てられ、雨が降ったら河川へ流れ出る水を木に貯蔵させ水資源の確保と水害抑止を目的として整備される。

小菅村は面積のうち95%が森林で、さらにその30%が水源涵養林として、100年以上前から整備されている、つまり、源流の村として、都会の命である水や街を水害から守る立場として存在してきている、ということも言える。

そうした背景を持つ小菅村で、森林を活かす、活かして地域を盛り上げようと活動する、ふたりの青年に出会った。

もともと小菅村で生まれ育ち6年前に帰郷した青柳博樹さんと、出身ではないけれどつながりと縁があって8年前に移住した、動物大好きの鈴木一聡さん。

(左:鈴木さん 右:青柳さん 余談だが青柳さんは村へ戻る前に筆者の地元で働いていたことが判明しビックリ)二人は小菅村で学生活動の受け入れや、地域活性のためのプログラム提供などをおこなってきたが、もともと二人とも狩猟に関心があり、3年前から狩猟活動に参加し、昨年、株式会社boonboon(ぶんぶん)をふたりで設立した。

狩猟に関心があった彼らが会社を設立して、何をしているのか。

それは、有害鳥獣を駆除して健全な森を作り、かつ、ジビエや革などを活用して地域を元気にするということ。“有害鳥獣”“健全な森”という言葉は、都会にいると馴染みのない言葉かもしれない、もっと言えば健全じゃない森とは何?ということかもしれない。

これを見てみるとわかるかもしれない。

これは鹿が、木の皮を剥いで食べた跡。

鹿は樹皮を剥いで食べていると言われている。樹皮がエサなのかといえば、エサの一種とも言えようか、胃の内部を調整する意味で食べているとも言われている。

こうして樹皮が剥がれた木はどうなるのか―

枯れてしまう。

育たない。つまり、水源涵養林として、降った雨を地中に貯蔵し、河川へ流れ出る水量を調整している役割を担う木が衰えて、その役割を果たせなくなるのである。

森が枯れると、大雨が降れば一気に河川へ膨大な量の水が流れ出て、中下流部では甚大な被害を及ぼす水害が発生したり、適正な量と質で水資源を貯蔵できなくなったり、人間を含む多くの生き物の命を繋ぐ水を育めなくなったりする。

そうならないように、彼らは“増えすぎた獣たちを適正値に戻すための狩猟”と“狩猟した生き物の肉や革などを上手に生かす”活動を始めたのだ。

生き物を殺めるとは何事だ!とよく困惑されるらしい。

確かに増えすぎてしまった理由も人間にあると言える、でも、増えすぎて生きていけないのは獣たちも同じで、青柳さんは言う。「人間が森に入らなくなったからこそ適正値から外れてしまったわけで、人間と獣と、森とのいい関係を築くことがしたいんですよ」

昔はそれこそジビエは当たり前の、貴重なたんぱく源であり、森で木の実や山菜を食材として用いるのも、薪を拾ったのも、森と人と獣との距離が適正だったからかもしれない。

「山を育てるには、植えることと切ることの両立が重要」それと同じかもしれない。

この日は、山に仕掛けた罠を見に行くというので同行させてもらった。

“罠がありますよ”という事を近くの木などに表示することは義務だが、うっかりしていると見落としてしまいそうなくらいだが、獣たちはもっと敏感らしい。

「人のにおいが少しでもしたら、かかりません。毎日勉強です。」

見事に罠にかかった獣はどうするのか。

答えは、肉に加工することと、皮を剥いで革製品にする。

村のバックアップなどにより設立した加工場で、ふたりが捕獲したシカやイノシシなどを自分たちの手で捌いて、肉にする。

この日はちょうど、2日後に控えた村の祭りで売り出す、鹿バーガーの試作をするというので、食べさせてもらった。

ソースも村の素材を使うというこだわり。

筆者がよく口にする、いわゆる”ハンバーガー”と何ら変わらない、むしろこちらの方が美味しい。ジビエというと臭みがあるのではと思ったが

「たしかに臭みが出てしまうこともあるが、いまは自分たちで捕獲した獣だけなので、狩猟してからすぐに捌くため鮮度が高く、そのあたりも気を付けています」

なるほど。

肉の後には、皮を剥ぐ。

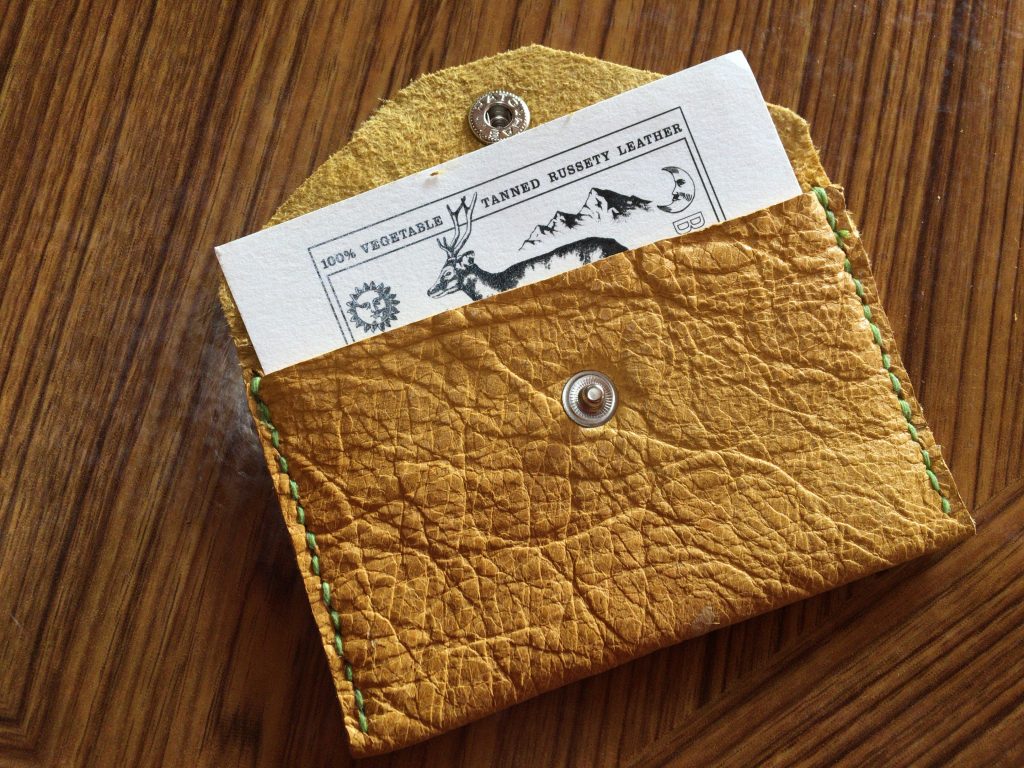

実は鹿の皮というのは、弓道の世界や古の日本では愛されてきた革製品で、彼らはその復権を願っている。

これは試作らしく、元の鹿の皮に着色している。

革製品としてしっかりとした商品に仕上げることもしていきたいが、もともと青柳さんはものづくり職人。「クラフトの素材として革を使って、モノを作ることを通して、森や人のつながりを学べる機会を作りたいですね」

会社名にもなっている“boon”には「恩恵」という意味があるらしい。

シカやイノシシなど、森の恩恵。

森が育む水資源は、人間を含むすべての生き物にとっての恩恵。森と人、川、地域、下流・・・

いろいろなものを繋ぐのが彼らの役割かもしれない。

彼らが森を守ることが、都会で暮らす人々の水、つまり、命を守ってくれるといってもいいかもしれない。直接的に川に関わる活動ではなくとも、実は川に、人の命に繋がっている。

山奥の、源流の森を歩く彼らの目線の先には、大きな未来が見えるはずだ。水源涵養林が水を地中に貯蔵する。

一説には、今日森から河川に流れ出ている水は100年前のモノだという。つまり、100年もの間、森が水を蓄えてくれていたということ。その森を誰かが整備してくれていた。生き物にとって無くてはならない水はこうして守られている。誰かが森を守ってくれるからこそ、今日も水が飲めるのかもしれない。

その”恩恵”にあずかって生きていることは、忘れてはいけないのだと気づかされた。取材・文章・写真 岡本 亮太

※株式会社boonboonは、近日中にカワサポ登録団体としてページが公開される予定です。

岡本亮太(たんたん)が書いた記事

岡本亮太(たんたん)が書いた記事

CWPオリジナルLINEスタンプできました!25/12/02

念願かもしれない!やりたかったことができたかもしれない! そんな想いです。CWPオリジナルのLINEスタンプができました~!! https://line.me/S/sticker/320...

出前授業「自分の地域には、どんなごみが落ちているの?」を実施しました。25/11/04

名古屋市内の小学校4年生向けの出前授業です。 小学校で、地域の河川に出向いて生き物観察をしたら、予想外に子どもたちが、川のごみが多いことに関心を示したため、ごみについて学ぶ機会を、とい...

「森と川と人をつなぐ楽校」 ”おなじ”と”ちがい”25/10/07

今年度の環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」の最終回を、10月5日におこないました。 もともと予定していたのは、いつものと川とちがう川と、2つの川に出かけてガサガサしてみて、”おなじ”や”ちがい...

私立中学校にて、海ごみ問題の環境学習をおこないました。25/09/30

第21回日本水大賞。 かれこれ、6年前、2019年の出来事です。CWPが日本水大賞未来開拓賞を受賞した際の大賞を受賞されたのが、とある私立学園さんでした。当時は女子校でしたので、彼女たちの取り...

「森と川と人をつなぐ楽校」川と足元、生き物をじっくり見よう!25/09/12

じっくり。じっくり。 つかまえた!生き物捕まえた!という、あの興奮から、その先にある「その生き物こと、じっくり見てみよう」をやりました。加えて、足元もじっくり見てね。川の周りもじっくり見てね。...

【依頼案件】エコツアー実施しました!25/08/12

自主企画ではなく、ご依頼いただいた環境学習の講師を務めました。 フィールドは、湿原と河川です。湿原では、湿原に生息する生き物(魚や水生昆虫など)を通して、湿原の価値や生き物の生態を知ってもらう...

「森と川と人をつなぐ楽校」森を知ろう!森を感じよう!25/07/14

森と自分の距離感。そんなこと、考えたことある人って、どれくらいいるんでしょうね。 距離感って、なに?って、言われそうですけど、当たり前なことほど、自分に身近だと思うことは、距離が近いよ...

「森と川と人をつなぐ楽校」開校!25/06/30

2025年度から、新たな取り組みとしてスタートさせたのが環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」です。その記念すべき、最初の実施を、6月29日におこないました。 まずは、こちら。楽校のロゴができまし...

中学生の「環境を仕事にするって、どういうこと」の受け入れをおこないました。25/06/20

キャリア教育の一環で、環境分野に興味を持ってくれている中学2年生が、CWPを訪れてくれて、お話しする機会をいただきました。 自分たちで、CWPを調べ、どうやって行くかを調べ、質問や聞きたいこと...

2025年 WORLD CLEANUP DAYについて25/06/02

世界中で、みんなで、清掃活動を実施しよう!エストニアから始まった、WORLD CLEANUP DAY(WCD,ワールドクリーンアップデイ)は、2025年も実施されます。 ClearWa...