CWPブログ

- 2018/05/11

-

【水を旅する】八郎湖・八郎潟編

執筆者: 岡本亮太 (たんたん)

日本で一番大きな湖は?

多くの人がこの質問には答えられるでしょうね。じゃあ、日本で二番目に大きな湖は?

となると、なかなか出てこない人が多いかな。

でも言いたいのは、2番じゃダメなんです、2番じゃダメなんですか、とかいうことではないですよ。実はこの二番目に大きな湖を巡っては、日本史上大きな出来事が絡んで、戦前と戦後では答えが違うんですね。

つまり、二番目に大きな湖が戦前と戦後では違うってことですね。昔から、その『二番目に大きかった湖』には興味があって、今回、機会があって歩いてきましたよ。

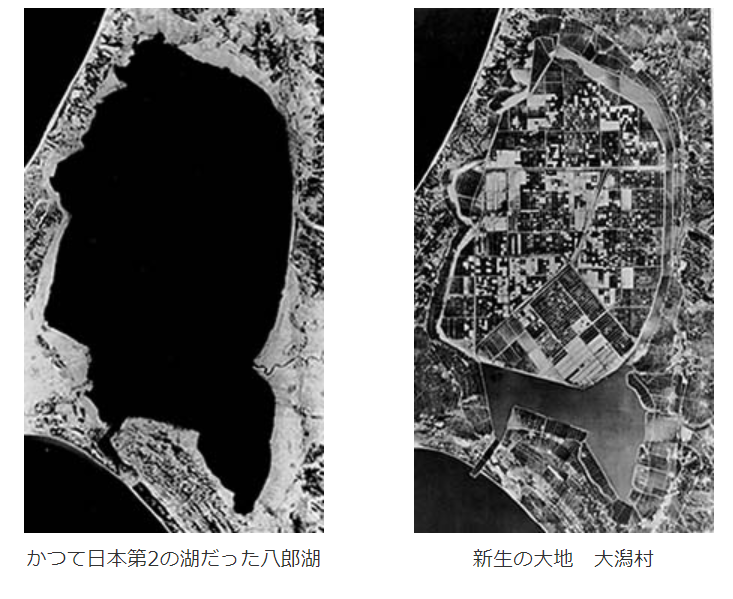

※大潟村役場HPより引用

2018年、日本で二番目に大きな湖は・・・茨城県の霞ケ浦です。

それが、戦前までは、日本で二番目に大きかったのは、秋田県の八郎湖でした。写真の左が戦前の写真、右が戦後の写真。

これ、何が起きたのか?

答えは干拓です。

戦争に負けた日本国は、時の、そして今後訪れる食糧不足のために、とにかく農地が必要でした。

そこで、考え出されたのが、湖を干拓地にして、農地にすること。平たく言えば、湖を無くして田んぼにした、ということです。

これが昭和32年、国策として行われました。と、僕はこのあたりだけは知っていて、とても興味を持っていたということです。

湖だったところが田んぼになって、人が住むようになったわけで、地図にも「湖改め田んぼ」と載るわけで、地図が変わっちゃった、14人という小さな村しかも自治体ができちゃっただなんて、不思議だなーと思っていたわけですね。てことで、行ってきました。

干拓して生まれた大地、大潟村へ。

訪れた5月初旬、迎えてくれたのは満開の菜の花と八重桜。

菜の花の香りが充満していて、心地よい気分にさせてくれます。

いま見ているこの風景は、干拓したからこそ生まれた景色。そう思うと、不思議な気持ちになる瞬間ばかり。干拓された大地が、どうなっているのか。

京都を訪れると”碁盤の目”なんていう表現をしますが、そんな感じとでもいうのでしょうかね。

くっきりと、はっきりと、農地が作られているのがわかります。そもそも、この干拓には、「戦争の影」がいろんなところで垣間見えるんです。

・敗戦から立ち上がるためのコメ作り

・満州から引き上げる人たちの仕事場

・干拓の技術はオランダ人の協力

・国策だからこそ、入植者の選抜は超エリートだけを選んだこの中で、今回、訪問した時に話を聞かせてくれた人から教わったのは『オランダに敗戦国としての賠償金を払うのが嫌で技術協力として支援金を払ったとも言われている』のだということ。

この八郎湖の干拓話は、戦争に負けたから湧いて出た話ではなくて、江戸時代からあったそうな。

ずっと昔からある話なのに、戦争が契機で国として実行できたのは、そんな大人の事情があったように見えますよね。

ちなみにオランダという国は、国土の多くが干拓地、その脈々と受け継いだ技術ノウハウを八郎湖の干拓に提供してもらったってことですね。本当にもしかしたら、あなたが今日食べたかもしれない秋田県産のお米は、オランダ人の協力によって生まれたものなのかもしれませんね。

干拓地ってことは、海より低い土地なので、こんな光景にも出会えます。

CWPには山登り好きメンバーが多いので、今度勧めてみよう。

精神的に面白い山登りができたよ、と。さて、八郎湖を干拓した目的は「農地を作る事」「田んぼを作って米を育てる事」

じゃあ、その肝心の田んぼはどうなっているのかな。

タンポポの奥に見えるのが、田んぼ1枚です。

(写真の撮り方もあるかもしれないけど)凄い大きさに見えますよね、でも実際、すごいデカいです。

おー、用水まで完備されている。

お!田んぼの畔の草が生えたところに何かを発見!

掘ってみると・・・

出たー、シジミの貝殻だー!

普通に考えると変ですよね。

『田んぼを掘ったらシジミが出てきた』って。これこそまさに、この田んぼが昔は”水の中に埋まっていた”ということを現す証拠ですよね。

こういう、時の変遷を身に感じる旅というのは、思いを馳せる最高の瞬間ですね。干拓前の八郎湖では、よくヤマトシジミがとれたんだそうな。

それをふとしたきっかけで見つけて、あーこれはいつの時代のシジミなのかな、なんて思うわけですよ。

水にも歴史がある―

水の歴史を巡る旅。歴史といえば、もうひとつ。

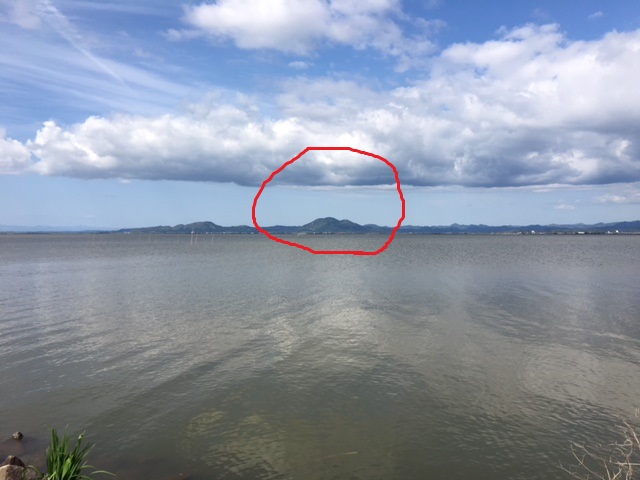

こちらは、干拓地である大潟村より少し離れた、潟上市から見る、八郎湖。

もともと、そしていまも、湖である場所ですね。

この八郎湖を臨む箇所の足元に目をやると

コンクリ護岸に、大きな石がゴロゴロしていますね。

「この石、対岸の山から運ばれたんですよ」って、案内してくださった方。「そう、あのあたり」(赤丸のところ)

『ほー、あの山から運んできたんですか!』

「いやいや、あの鉄塔が立っている山の隣に、もうひとつ山があって、そこを切り崩したんですよ」

『え!あそこに実は山があったのか。山の石をまるまる干拓に使ったら山が無くなっちゃったわけですね』

(赤矢印のところに、干拓前は山があった)山が一つ消えてしまうほどの大工事、当時の規模が想像できますね。

過去の歴史に思いを馳せる一方で、変わってきた歴史にも直面します。

これは、干拓地内を流れる川。

水の透明度なんて、どこにもないような汚れ具合です。いわゆる水質汚染というもので、干拓し、農地を生み出し、農業をするようになってから、こういう汚れが出るようになったようです。

この農業排水は、八郎湖の生物多様性にも非常に大きな意味を持つようです。そしてもうひとつ。

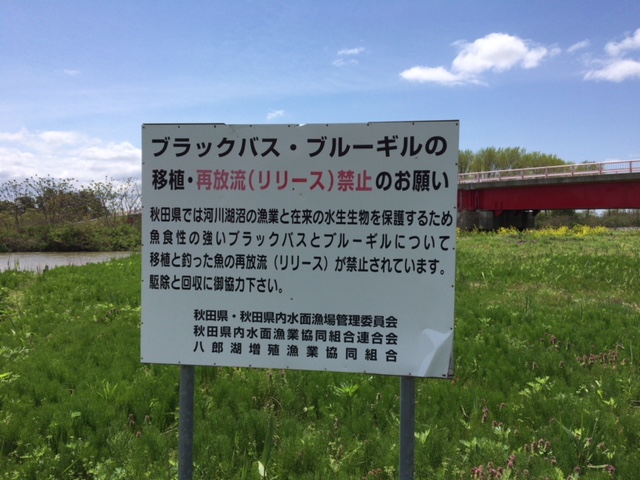

これは、八郎湖に限ったことではないけれど、八郎湖でも非常に大きな問題。

『八郎湖の釣りといえばブラックバス』という評が広まっているのも事実で、これは干拓前には無かったであろう、新しく作られた歴史の1ページ。確実に、あの頃と今では生態系が変わってしまった、ということですね。

そのほかにも、アオコの発生が問題になり、今は完全なる淡水湖になっているが、もともと汽水湖である八郎湖に海水を流入させる案もあるのだが、時代背景いろいろあります、そう簡単にはいかぬようで、本当に、元の八郎湖と今の八郎湖では変わってしまったようです。

八郎湖には、八郎太郎という伝説の龍が住んでいると言われています。

それはもちろん、戦争なんて関係なく、ずっとずーっと前からの言い伝え。太郎は、きれいな姫がいると聞いて、田沢湖のたつ子(龍)に会いに行った、なんて伝説もあります。

国策として干拓され、新しい土地ができて、そこに新しい人が入り、コミュニティができて、新しい水の使い方と関わり方が生まれる。

それまでの水と、そこからの水、きっと関わり方も、水に対する価値感も、意味も、いろんな理由で変わっただろうな。干拓により、八郎湖がほとんどなくなった今、その龍はどうしているのだろう。

水を巡ると、いろんなことが見えてきます。

作家の富山和子さんは著書「水の旅」の中で、こう述べています。

『日本の山も川も、そして文化も、米が作った。コメはエサではなく、人が何もないところに木を植え、森林ができ、川や水を作る。つまりそれはすべて、米のため・・・』

この八郎湖も元々は、『米のために』干拓された土地。

そしてそこに人が集い村が生まれ、用水を整備し、川ができ、人や時が繋がり、文化が生まれた。

時代が過ぎるとともに、時の問題でもある生物多様性や生態系までをも考えないといけない環境になった――――米を中心に、いろんなコトが派生した”今の日本を映し見る縮図”なのかもしれないですね。

水を旅する、八郎湖編でした。

(※この八郎湖や田沢湖など、秋田県の水を巡る観光や地域づくり、環境改善などに、弊社団の持つシステムノウハウや地域活動の経験なんかを活用したい、そんな思いを抱いた時間でもありました)

岡本亮太(たんたん)が書いた記事

岡本亮太(たんたん)が書いた記事

CWPオリジナルLINEスタンプできました!25/12/02

念願かもしれない!やりたかったことができたかもしれない! そんな想いです。CWPオリジナルのLINEスタンプができました~!! https://line.me/S/sticker/320...

出前授業「自分の地域には、どんなごみが落ちているの?」を実施しました。25/11/04

名古屋市内の小学校4年生向けの出前授業です。 小学校で、地域の河川に出向いて生き物観察をしたら、予想外に子どもたちが、川のごみが多いことに関心を示したため、ごみについて学ぶ機会を、とい...

「森と川と人をつなぐ楽校」 ”おなじ”と”ちがい”25/10/07

今年度の環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」の最終回を、10月5日におこないました。 もともと予定していたのは、いつものと川とちがう川と、2つの川に出かけてガサガサしてみて、”おなじ”や”ちがい...

私立中学校にて、海ごみ問題の環境学習をおこないました。25/09/30

第21回日本水大賞。 かれこれ、6年前、2019年の出来事です。CWPが日本水大賞未来開拓賞を受賞した際の大賞を受賞されたのが、とある私立学園さんでした。当時は女子校でしたので、彼女たちの取り...

「森と川と人をつなぐ楽校」川と足元、生き物をじっくり見よう!25/09/12

じっくり。じっくり。 つかまえた!生き物捕まえた!という、あの興奮から、その先にある「その生き物こと、じっくり見てみよう」をやりました。加えて、足元もじっくり見てね。川の周りもじっくり見てね。...

【依頼案件】エコツアー実施しました!25/08/12

自主企画ではなく、ご依頼いただいた環境学習の講師を務めました。 フィールドは、湿原と河川です。湿原では、湿原に生息する生き物(魚や水生昆虫など)を通して、湿原の価値や生き物の生態を知ってもらう...

「森と川と人をつなぐ楽校」森を知ろう!森を感じよう!25/07/14

森と自分の距離感。そんなこと、考えたことある人って、どれくらいいるんでしょうね。 距離感って、なに?って、言われそうですけど、当たり前なことほど、自分に身近だと思うことは、距離が近いよ...

「森と川と人をつなぐ楽校」開校!25/06/30

2025年度から、新たな取り組みとしてスタートさせたのが環境学習「森と川と人をつなぐ楽校」です。その記念すべき、最初の実施を、6月29日におこないました。 まずは、こちら。楽校のロゴができまし...

中学生の「環境を仕事にするって、どういうこと」の受け入れをおこないました。25/06/20

キャリア教育の一環で、環境分野に興味を持ってくれている中学2年生が、CWPを訪れてくれて、お話しする機会をいただきました。 自分たちで、CWPを調べ、どうやって行くかを調べ、質問や聞きたいこと...

2025年 WORLD CLEANUP DAYについて25/06/02

世界中で、みんなで、清掃活動を実施しよう!エストニアから始まった、WORLD CLEANUP DAY(WCD,ワールドクリーンアップデイ)は、2025年も実施されます。 ClearWa...